可能,人们死抱着有吃不怕屙(ē )的观念,中国厕所总是老牛拉破车,曾经长时间哈哧哈哧在坡地上爬行。

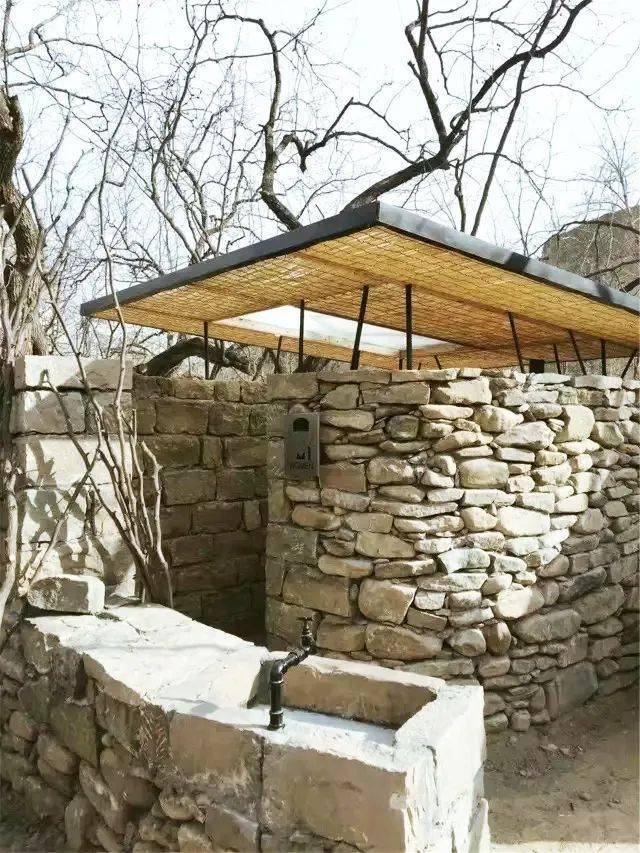

中国传统厕所

相反,明清的北京大街公厕很少,没有垃圾处理系统,没有下水道,没有清洁工,满街都是尿液味,属典型的“脏乱差”。倘若是眼下,你准会立即在微信圈打广告呼吁:“谁是做垃圾清理的?急需车队!急需车队啊!”好的是,到清末,这种状况有了改变。官府安排专车装运,专人掏粪,以摇铃为号。

但公厕也没有好到哪里去,中隔短墙,男女半边坑,小解能照镜子,大解有如击石。女士如厕更要调成静音,震动都不敢要。就这,有时排队比在医院挂号难。有尿急尿频者甭说喊苦,跳也无招!每逢年过节,还常有人在公厕贴一些楹联,横批多为“靖国神舍”。如:

脚踏黄河两岸,任尔风声淅沥;手揣枯叶数瓣,由它寒气萧瑟。

多少贞妇烈女进门宽衣解带,无数王侯将相到此忍气吞声。

又如:

解后顾之忧,开通畅之门。

再忙也要偷闲,悠着点;减负无需过急,慢着来。

据说,现在酒店洗碗工阿姨被戏称“瓷洗太后”,补车胎的称“拿破轮”,搞电焊的称“焊武帝”,糖果店称“糖太宗”,蛋糕店称“汉糕祖”。可是,别小瞧,那时的掏粪工也有大名,被戏称“擒屎皇”。

19与20世纪之间的近百年,在上海的“国中之国”英美法租界,中国人随地大小便,一旦被抓住,就要被罚款和卖苦力,轻则也要“吃一只外国火腿”——被踢一脚。随地吐痰,更是中国人的软肋,痰液飞来飞去,传播结核菌,实在是自扔炸弹。

当然,从汉代开始,厕所形态有了两极化发展。

农村厕所的终极形态在许多地方依然是两千年一贯制的蹲坑式旱厕,大多还是和猪圈连在一块,人们叫它“茅房”或“尿坑”。炊烟在空中扭来扭去,苍蝇在灶房钻来钻去。传染病80%由厕所粪便和饮水引起。

古老的厕所形态,是干渴的人在干渴的地里,噙着旱烟锅,吆喝着干渴的牛;又是形容枯槁的人躺在诊所的角落,一边挂吊瓶,一边发出阵阵的咳嗽声,不停地咯痰。

如若是夏令营和驴友户外活动,还以为回归了一趟大自然。

但不是所有的“原味”就好,就纯天然、无污染。

厕所又总和住房联系在一起,更和厨房联系在一起。这些,自不待言构成了它们在自家地磅上生存的质量。

约翰•哈灵顿发明了抽水马桶

如厕一事不可小觑,是生活,就要有文化品位。小厕所,大民生。厕所革命是必需的!——日子,要擦得窗明几净!

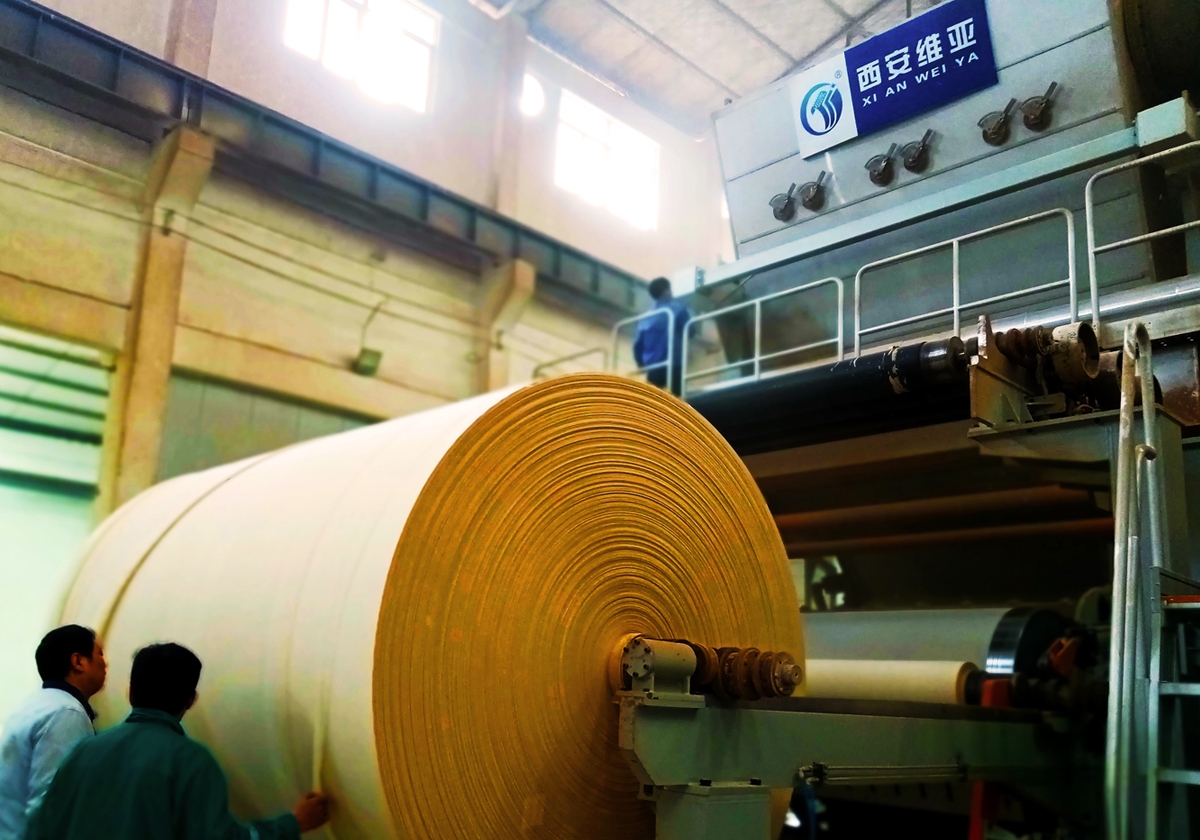

至于城市,如今大多数家庭用上了瓷料抽水马桶,一点气味都没有。既有少儿袖珍座式移动马桶,还有高档智能马桶,几乎和小轿车的价格等同。听说,最时尚的抽水马桶坐圈是用电预热的。大便后,只要摁动马桶一侧的电钮,便有一股细小而压力颇大的温水水柱喷涌而出,充当手和纸的作用。

倘使老佛爷——慈禧老大姐真能万寿无疆,至今健在,就免了再增设生活秘书的岗位。省了用纸,也腾出人力,缩减了开支,还可以赶上时髦,潇洒玩一回洋格。

抽水马桶是英国贵族约翰•哈灵顿②发明的,它是人类最伟大的发明之一。有了它,厕所才堂而皇之走进高楼大厦,大摇大摆进入主人卧室。

有人不无幽默地说,姓“马”的太厉害!马克思树立了我们信仰,马云刷新了我们消费观念,马化腾改变了我们联系方式,马明哲、马蔚华呢,加深和改变了我们保险与金融意识,马前卒带领我们冲锋在前,马路引领我们走上直道,马拉松增强了我们体质,神笔马良赋予了我们灵感,抽水马桶提升了我们生活格次,青梅竹马让我们执子之手两小无猜,金戈铁马让我们气吞万里如虎。“马家军”所创立的高配备的社会体系与文化商务帝国,完全左右着我们,统揽和武装了我们所有!

随着厕所式样的增多,厕所的名号也多了,调侃而又打趣。除沃头、舍后、西阁、井屏、毛司、雪隐、窖、盥(guàn)洗室、更衣室、化妆间外,还有解忧所、静心阁、轻松坊、青纱帐、高粱地、大小洞天、五谷轮回所、曲径通幽处等,男厕叫“观瀑亭”、女厕叫“听雨轩”。

厕所文明用语

关键位置还贴一些警示语:

来也匆匆,去也冲冲!

向前一小步,文明一大步!

(《蔡伦纸话》选编八十五)

(文/沙鹭)